Un bail, déjà, depuis mon dernier billet sur CCV. Crainte que mes commentaires divers ne virent au prévisible, les goûts et les couleurs, et la façon d’en parler, ne se renouvelant pas « à la vitesse d’un cheval au galop », pour reprendre le titre de l’excellent court métrage de Darielle Tillon. Et puis d’écrire pour La Machine à Cailloux et, mensuellement, pour un magazine à grande vitesse, plus encore qu’un cheval au galop, aura l’an dernier comblé mes velléités plumitives, sans parler de la musique qui m’a tenu éveillé neuf mois durant. Bon, le magazine mis à part, tout ceci étant bel et bien bouclé, emballé, repassé, circulez, rempiler en ces pages s’imposait. Dont acte, avec une cadence que j’espère mensuelle toute l’année durant. C’est sans doute un peu cavalier, si je songe à ce qui va me tomber dessus les prochains mois, mais c’est toujours comme ça quand on n’a pas le temps, on s’arrange toujours pour en avoir encore moins.

Bon, par quoi commencer ? Gentiment, par la musique, histoire que je retrouve mes marques. J’ai évidemment écouté pas mal de choses ces mois derniers, mais pas tant, accaparé par mes propres notes. Paris Motel, Portishead, Arman Méliès, et My Brightest Diamond ont fait le bonheur de mes oreilles, et le mien, par extension, parce qu’on s’entend bien, elles et moi. Récemment, la lubie m’a pris de collectionner les œuvres rééditées par le label Domino des Triffids, obscur combo australien des années 80, assez folk rock, et emmené par un songwriter lyrique et inspiré, David Mc Combs, à la belle voix chargée, mort il y a neuf ans, à une période où il était depuis longtemps rangé des voitures, et sans doute à mille lieues d’imaginer que quelques années plus tard, quelques fans hard core permettraient à son groupe de connaître une once de lumière, certes falote, mais assez perceptible pour redonner un peu d’existence à ses chansons. Si le cœur vous en dit, je vous recommande de vous pencher sur leur quatrième album, « Calendar », pas forcément le plus marquant, mais excellente entrée en matière. Je me souviens, François Gorin, à Rock’n Folk avait chanté les louanges de ce disque à sa sortie, en 88 si je ne m’abuse, à une année près, sachant que je suis bien assis sur ma chaise et que la flemme me prend d’aller vérifier, mais pour ce genre de choses, j’ai bonne mémoire. A l’époque, comme j’aimais bien Gorin, parce qu’il avait parlé comme nul autre de Cure, notamment de « Seventeen Seconds » et de « Faith » ( lorsque « Pornography » était sorti, il avait fait état de sa perplexité, mais ceci est une autre histoire qui n’a que peu à voir avec nos Triffids, guère new wave dans le son, quelques inévitables réverbes sur la caisse claire de rigueur eighties mises à part, enfin, bref, toujours est-il que), sa chronique m’avait donné l’envie d’aller y entendre de plus près ; mais en ces temps reculés, jeunes gens, ça n’était pas si simple, ah non, il ne suffisait pas de cliquer sur une musaraigne pour avoir accès à la musique ; ce qui fait que j’ai finalement attendu 20 ans, oui, 20 ans, pour tomber sur la réédition en CD laser de « Calendar », et instantanément de m’en saisir en me disant « Mais c’est le disque dont parlait Gorin… ». Ce qui s’appelle avoir, en conviendrez-vous ? de la suite dans les idées.

Bon, par quoi commencer ? Gentiment, par la musique, histoire que je retrouve mes marques. J’ai évidemment écouté pas mal de choses ces mois derniers, mais pas tant, accaparé par mes propres notes. Paris Motel, Portishead, Arman Méliès, et My Brightest Diamond ont fait le bonheur de mes oreilles, et le mien, par extension, parce qu’on s’entend bien, elles et moi. Récemment, la lubie m’a pris de collectionner les œuvres rééditées par le label Domino des Triffids, obscur combo australien des années 80, assez folk rock, et emmené par un songwriter lyrique et inspiré, David Mc Combs, à la belle voix chargée, mort il y a neuf ans, à une période où il était depuis longtemps rangé des voitures, et sans doute à mille lieues d’imaginer que quelques années plus tard, quelques fans hard core permettraient à son groupe de connaître une once de lumière, certes falote, mais assez perceptible pour redonner un peu d’existence à ses chansons. Si le cœur vous en dit, je vous recommande de vous pencher sur leur quatrième album, « Calendar », pas forcément le plus marquant, mais excellente entrée en matière. Je me souviens, François Gorin, à Rock’n Folk avait chanté les louanges de ce disque à sa sortie, en 88 si je ne m’abuse, à une année près, sachant que je suis bien assis sur ma chaise et que la flemme me prend d’aller vérifier, mais pour ce genre de choses, j’ai bonne mémoire. A l’époque, comme j’aimais bien Gorin, parce qu’il avait parlé comme nul autre de Cure, notamment de « Seventeen Seconds » et de « Faith » ( lorsque « Pornography » était sorti, il avait fait état de sa perplexité, mais ceci est une autre histoire qui n’a que peu à voir avec nos Triffids, guère new wave dans le son, quelques inévitables réverbes sur la caisse claire de rigueur eighties mises à part, enfin, bref, toujours est-il que), sa chronique m’avait donné l’envie d’aller y entendre de plus près ; mais en ces temps reculés, jeunes gens, ça n’était pas si simple, ah non, il ne suffisait pas de cliquer sur une musaraigne pour avoir accès à la musique ; ce qui fait que j’ai finalement attendu 20 ans, oui, 20 ans, pour tomber sur la réédition en CD laser de « Calendar », et instantanément de m’en saisir en me disant « Mais c’est le disque dont parlait Gorin… ». Ce qui s’appelle avoir, en conviendrez-vous ? de la suite dans les idées.

Ceci mis à part, Gérard Manset nous a récemment informés que « Manitoba ne répond(ait) plus ». Mais Gérard Manset, lui, répond-il encore ? Il est permis d’en douter à l’écoute de ses derniers disques, dont la congélation instrumentale n’en finit plus d’étonner : sons de guitare, claviers, le mot même d’« orchestrations » dans les crédits… tout nous renvoie loin, loin dans le temps. Lorsqu’on regarde encore les crédits sur le disque, on lit, au titre des remerciements : « Vic Emerson : claviers ; Hervé Roy : direction orchestre… ». Et point. Tout ça est bien sec. Il y a des choristes aussi, on les entend distinctement, mais il n’en est fait mention nulle part. On entend aussi la voix de Gérard Manset dans cet album, évidemment, mais si on n’a pas les paroles sous les yeux, souvent, on ne comprend pas, les phrases jaillissent comme des flèches, dont le point de départ est incertain, les syllabes se perdent dans l’éther, ou finissent sur d’étranges trilles, dans les octaves les plus hautes. Et lorsqu’on comprend, on entend des choses comme : « J’ai remonté la Seine, jusqu’au Pont des Arts/ C’est là que je venais, par la rue des Beaux Arts » ; ou comme : « Alors nous avons bu, tout un litre de vin / En as-tu une aussi, de petite catin ? ». La question est : avons-nous encore besoin / envie de ça ? En ce qui me concerne, la réponse est oui, hélas, encore oui, d’injustifiable manière. Avec des baisses de régime, des velléités de « il ne m’y prendra plus », mais comme ici, l’album est ramassé, les chansons relativement compactes, et l’inspiration mélodique au rendez-vous, c’est un Manset sur lequel on passera quelques heures, même si moins que sur « Matrice », « Orion » ou « Lumières, forcément.

Ceci mis à part, Gérard Manset nous a récemment informés que « Manitoba ne répond(ait) plus ». Mais Gérard Manset, lui, répond-il encore ? Il est permis d’en douter à l’écoute de ses derniers disques, dont la congélation instrumentale n’en finit plus d’étonner : sons de guitare, claviers, le mot même d’« orchestrations » dans les crédits… tout nous renvoie loin, loin dans le temps. Lorsqu’on regarde encore les crédits sur le disque, on lit, au titre des remerciements : « Vic Emerson : claviers ; Hervé Roy : direction orchestre… ». Et point. Tout ça est bien sec. Il y a des choristes aussi, on les entend distinctement, mais il n’en est fait mention nulle part. On entend aussi la voix de Gérard Manset dans cet album, évidemment, mais si on n’a pas les paroles sous les yeux, souvent, on ne comprend pas, les phrases jaillissent comme des flèches, dont le point de départ est incertain, les syllabes se perdent dans l’éther, ou finissent sur d’étranges trilles, dans les octaves les plus hautes. Et lorsqu’on comprend, on entend des choses comme : « J’ai remonté la Seine, jusqu’au Pont des Arts/ C’est là que je venais, par la rue des Beaux Arts » ; ou comme : « Alors nous avons bu, tout un litre de vin / En as-tu une aussi, de petite catin ? ». La question est : avons-nous encore besoin / envie de ça ? En ce qui me concerne, la réponse est oui, hélas, encore oui, d’injustifiable manière. Avec des baisses de régime, des velléités de « il ne m’y prendra plus », mais comme ici, l’album est ramassé, les chansons relativement compactes, et l’inspiration mélodique au rendez-vous, c’est un Manset sur lequel on passera quelques heures, même si moins que sur « Matrice », « Orion » ou « Lumières, forcément.

Histoire de faire grincer quelques dentiers mal ajustés, puisque son cas continue à faire l’objet de foires d’empoigne que le groupe de trash métal techno core le plus extrême pourrait lui envier, signalons que le quatrième album de Vincent Delerm est de très bonne facture, musicalement son travail le plus abouti (avec le concours notamment de Jean Philippe Verdun, qui s’est déjà illustré sur le disque de Daphné), pas si loin des premiers Divine Comedy dans l’approche instrumentale. Ce garçon a vraiment le sens de la chanson, de la vignette écrite au cordeau, avec pas mal de subtilités à l’arrière plan, j’en veux pour preuve la véritable perle qui occupe la plage numéro 7, « Et François de Roubaix dans le dos ». Bon, évidemment, encore pas mal de namedropping dans les paroles, ce qui ne manque pas d’irriter à première écoute. Je le lui ai dit, ce à quoi il m’a rétorqué que c’était sa croix, et qu’il ne lui était pas plus possible de s’en passer que pour moi de chanter sans remuer la main droite.

Histoire de faire grincer quelques dentiers mal ajustés, puisque son cas continue à faire l’objet de foires d’empoigne que le groupe de trash métal techno core le plus extrême pourrait lui envier, signalons que le quatrième album de Vincent Delerm est de très bonne facture, musicalement son travail le plus abouti (avec le concours notamment de Jean Philippe Verdun, qui s’est déjà illustré sur le disque de Daphné), pas si loin des premiers Divine Comedy dans l’approche instrumentale. Ce garçon a vraiment le sens de la chanson, de la vignette écrite au cordeau, avec pas mal de subtilités à l’arrière plan, j’en veux pour preuve la véritable perle qui occupe la plage numéro 7, « Et François de Roubaix dans le dos ». Bon, évidemment, encore pas mal de namedropping dans les paroles, ce qui ne manque pas d’irriter à première écoute. Je le lui ai dit, ce à quoi il m’a rétorqué que c’était sa croix, et qu’il ne lui était pas plus possible de s’en passer que pour moi de chanter sans remuer la main droite.

Au rayon dit indépendant, une découverte au débotté en passant par le magasin, un duo chez Thrill Jockey, High Places, auteurs d’un album court tout en soupirs, syncopes, tablas numériques et glouglous d’eau, 30 minutes et des poussières de régression electronica infantile, post Young Marble Giants et Pram, ce qui revient au même, un rien plus nerveux. Très bien. Ne pas s’inquiéter au vu de la pochette, qui sent sa scientologie à mille lieues, à se faire pâmer d’aise Tom Cruise et Beck.

Au rayon dit indépendant, une découverte au débotté en passant par le magasin, un duo chez Thrill Jockey, High Places, auteurs d’un album court tout en soupirs, syncopes, tablas numériques et glouglous d’eau, 30 minutes et des poussières de régression electronica infantile, post Young Marble Giants et Pram, ce qui revient au même, un rien plus nerveux. Très bien. Ne pas s’inquiéter au vu de la pochette, qui sent sa scientologie à mille lieues, à se faire pâmer d’aise Tom Cruise et Beck.

Vous n’étiez pas là. En tout cas, je ne vous ai pas vus, et, croyez moi, j’ai bien regardé. C’était au Glaz’art Porte de la Villette à Paris, le 27 novembre dernier. Daniel Paboeuf jouait avec son collectif DPU (pour Daniel Paboeuf Unity), et il y avait aussi XMasX et le Chien Vert de Régis Boulard. Je connais bien tout ce beau monde puisque, certains d’entre vous en savent quelque chose, j’ai joué avec nombre des musiciens de ces formations renno-rennaises, à l’occasion, d’une, deux, trois tournées, d’un, deux disques, ou d’un, deux ou trois concerts. A chaque fois, je suis épaté par l’intensité et la fraîcheur de chacun de ces projets, croisements idéaux et jamais forcés de free jazz, de pop progressive tirant logiquement sur le post rock : ça tape toujours juste, peut être parce qu’il y a un véritable esprit collectif, personne n’est là pour tirer la couverture à soi. Quand l’un d’entre eux ne peut pas venir, il s’arrange pour se faire remplacer par un camarade ; ainsi ce soir là, David Euverte, occupé avec Da Silva en d’autres lieux, avait confié au pied levé les clés de la maison XMasX à Thomas Poli de Montgomery / Cabin / Mobiil, et le groupe pouvait donc jouer, et donc exister, en l’absence de son principal protagoniste.

Vous n’étiez pas là. En tout cas, je ne vous ai pas vus, et, croyez moi, j’ai bien regardé. C’était au Glaz’art Porte de la Villette à Paris, le 27 novembre dernier. Daniel Paboeuf jouait avec son collectif DPU (pour Daniel Paboeuf Unity), et il y avait aussi XMasX et le Chien Vert de Régis Boulard. Je connais bien tout ce beau monde puisque, certains d’entre vous en savent quelque chose, j’ai joué avec nombre des musiciens de ces formations renno-rennaises, à l’occasion, d’une, deux, trois tournées, d’un, deux disques, ou d’un, deux ou trois concerts. A chaque fois, je suis épaté par l’intensité et la fraîcheur de chacun de ces projets, croisements idéaux et jamais forcés de free jazz, de pop progressive tirant logiquement sur le post rock : ça tape toujours juste, peut être parce qu’il y a un véritable esprit collectif, personne n’est là pour tirer la couverture à soi. Quand l’un d’entre eux ne peut pas venir, il s’arrange pour se faire remplacer par un camarade ; ainsi ce soir là, David Euverte, occupé avec Da Silva en d’autres lieux, avait confié au pied levé les clés de la maison XMasX à Thomas Poli de Montgomery / Cabin / Mobiil, et le groupe pouvait donc jouer, et donc exister, en l’absence de son principal protagoniste.  Dans l’esprit, il me semble qu’on n’est pas si loin de l’école de Canterbury, de Soft Machine, Gong, Slapp Happy et consorts. Je ne pense pas que ce soit la seule amitié qui me fasse parler, même si elle a sa part. Ce n’est en tout cas pas elle qui me fait dresser l’oreille lorsque j’écoute le disque de DPU sorti dans une confidentialité désolante cette année chez Harmonia Mundi, et dont chacun des sept thèmes est, disons les choses comme elles sont, une petite tuerie. Après le concert, j’ai acheté au massif Régis Boulard le disque du c », d’aussi belle tenue que le concert, puis nous avons vaguement éclusé dans une morne brasserie à écran plat saturé de pelouse verte jusqu’à extinction des lampadaires, il y avait Jérôme Bensoussan aussi, que j’étais bien content de revoir ; puis tout le monde s’est séparé, les rennais se sont repliés sur leurs bases, sans même passer par la case hôtel, ils ont roulé tout le reste de la nuit.

Dans l’esprit, il me semble qu’on n’est pas si loin de l’école de Canterbury, de Soft Machine, Gong, Slapp Happy et consorts. Je ne pense pas que ce soit la seule amitié qui me fasse parler, même si elle a sa part. Ce n’est en tout cas pas elle qui me fait dresser l’oreille lorsque j’écoute le disque de DPU sorti dans une confidentialité désolante cette année chez Harmonia Mundi, et dont chacun des sept thèmes est, disons les choses comme elles sont, une petite tuerie. Après le concert, j’ai acheté au massif Régis Boulard le disque du c », d’aussi belle tenue que le concert, puis nous avons vaguement éclusé dans une morne brasserie à écran plat saturé de pelouse verte jusqu’à extinction des lampadaires, il y avait Jérôme Bensoussan aussi, que j’étais bien content de revoir ; puis tout le monde s’est séparé, les rennais se sont repliés sur leurs bases, sans même passer par la case hôtel, ils ont roulé tout le reste de la nuit.

Parfois, des réalisateurs de courts métrages me demandent s’ils peuvent utiliser un titre ou l’autre de mes disques, et j’ai pour principe de toujours répondre oui, parce que je ne trouve pas de raison valable de répondre non. J’y trouve rarement mon compte en tant que spectateur à la vision des films finis, mais bon, je dis oui. Depuis quelques mois, je recevais des invitations répétées à des projections d’un moyen métrage, « La vie lointaine », de Sébastien Betdeder, où un personnage, à un moment donné, chante à capella « Le courage des oiseaux ». Mais ça tombait toujours mal, et puis à vrai dire je ne m’en souvenais plus, de cette histoire. Un DVD du film m’est finalement parvenu par la poste, et un soir de relatif désoeuvrement, et un peu par obligation aussi, craignant le pire, je l’ai glissé dans le lecteur. Et là, surprise, c’est brillant, original, maîtrisé, troublant, et assez à part dans la cinématographie française contemporaine, ce que j’en connais du moins. Une étrange histoire de fantôme et de création, où personnages de chair et de sang côtoient des figures fantomatiques ou fantasmées pour un singulier dialogue entre vie imaginaire et vie réelle, au beau milieu d’une campagne de rêve. Sébastien Betbeder est par ailleurs l’auteur d’un long métrage assez récent, « Nuage », brillamment mis en musique par Sylvain Chauveau, et que je n’ai pas eu l’occasion de voir, mais ça ne saurait tarder.

Parfois, des réalisateurs de courts métrages me demandent s’ils peuvent utiliser un titre ou l’autre de mes disques, et j’ai pour principe de toujours répondre oui, parce que je ne trouve pas de raison valable de répondre non. J’y trouve rarement mon compte en tant que spectateur à la vision des films finis, mais bon, je dis oui. Depuis quelques mois, je recevais des invitations répétées à des projections d’un moyen métrage, « La vie lointaine », de Sébastien Betdeder, où un personnage, à un moment donné, chante à capella « Le courage des oiseaux ». Mais ça tombait toujours mal, et puis à vrai dire je ne m’en souvenais plus, de cette histoire. Un DVD du film m’est finalement parvenu par la poste, et un soir de relatif désoeuvrement, et un peu par obligation aussi, craignant le pire, je l’ai glissé dans le lecteur. Et là, surprise, c’est brillant, original, maîtrisé, troublant, et assez à part dans la cinématographie française contemporaine, ce que j’en connais du moins. Une étrange histoire de fantôme et de création, où personnages de chair et de sang côtoient des figures fantomatiques ou fantasmées pour un singulier dialogue entre vie imaginaire et vie réelle, au beau milieu d’une campagne de rêve. Sébastien Betbeder est par ailleurs l’auteur d’un long métrage assez récent, « Nuage », brillamment mis en musique par Sylvain Chauveau, et que je n’ai pas eu l’occasion de voir, mais ça ne saurait tarder.

Puisque nous sommes au rayon étrange, juste signaler en bande dessinée la parution de deux beaux spécimens bien frappés. Tout d’abord, à l’Association, « Sol Carrelus » de Rupert et Mulot, deux experts du non sens que n’aurait pas renié Gébé, un livre où loup garou, sorcière, zombie et autre vampire regroupés dans une vieille demeure tentent d’échapper, dans une atmosphère d’ultraviolence qui tarde à se déchaîner, à une invocation magique qui les ferait s’entretuer. Les dialogues sont hilarants, et graphiquement, c’est superbe, avec une utilisation des gris virtuose. Ensuite, « Low Moon », de Jason, chez Carabas, une série d’historiettes sans queue ni tête, ou alors avec queue et tête mais pas au bon endroit, servies par une narration pince sans rire et un minimalisme graphique de très bonne facture, comme dans ses précédents livres, dont le toujours très recommandable « J’ai tué Adolf Hitler », paru en 2007.

Puisque nous sommes au rayon étrange, juste signaler en bande dessinée la parution de deux beaux spécimens bien frappés. Tout d’abord, à l’Association, « Sol Carrelus » de Rupert et Mulot, deux experts du non sens que n’aurait pas renié Gébé, un livre où loup garou, sorcière, zombie et autre vampire regroupés dans une vieille demeure tentent d’échapper, dans une atmosphère d’ultraviolence qui tarde à se déchaîner, à une invocation magique qui les ferait s’entretuer. Les dialogues sont hilarants, et graphiquement, c’est superbe, avec une utilisation des gris virtuose. Ensuite, « Low Moon », de Jason, chez Carabas, une série d’historiettes sans queue ni tête, ou alors avec queue et tête mais pas au bon endroit, servies par une narration pince sans rire et un minimalisme graphique de très bonne facture, comme dans ses précédents livres, dont le toujours très recommandable « J’ai tué Adolf Hitler », paru en 2007.

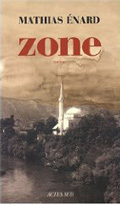

Un roman, un seul, beaucoup commenté dans les gazettes littéraires depuis sa sortie, à juste titre : « Zone » de Mathias Enard (Actes Sud). C’est un voyage, un voyage en train entre Paris et Rome, durant lequel un espion, ancien soldat dans l’armée croate en ex Yougoslavie, et décidé à en finir avec une vie de violence, se livre à une long monologue, sorte de catalogue de l’horreur, des guerres qui ont fait l’Histoire du bassin Méditerranéen (la fameuse « zone ») et de l’Europe, où vrais et faux récits historiques, souvenirs de guerre, et considérations sur une vie sentimentale à vau l’eau se mêlent en un flux continu, le flux d’une pensée heurtée et flinguée par une proximité perpétuelle avec la violence, celle des autres et la sienne propre, et le goût « de cuivre » du sang et de la vengeance. Peu de dire que c’est un livre magistral, dont la forme à priori rebutante (une phrase unique, qui se déploie 24 chapitres durant) initie un rythme d’une grande fluidité. Et c’est, régulièrement, très drôle, dans le genre vache et (très, évidemment) désespéré.

Un roman, un seul, beaucoup commenté dans les gazettes littéraires depuis sa sortie, à juste titre : « Zone » de Mathias Enard (Actes Sud). C’est un voyage, un voyage en train entre Paris et Rome, durant lequel un espion, ancien soldat dans l’armée croate en ex Yougoslavie, et décidé à en finir avec une vie de violence, se livre à une long monologue, sorte de catalogue de l’horreur, des guerres qui ont fait l’Histoire du bassin Méditerranéen (la fameuse « zone ») et de l’Europe, où vrais et faux récits historiques, souvenirs de guerre, et considérations sur une vie sentimentale à vau l’eau se mêlent en un flux continu, le flux d’une pensée heurtée et flinguée par une proximité perpétuelle avec la violence, celle des autres et la sienne propre, et le goût « de cuivre » du sang et de la vengeance. Peu de dire que c’est un livre magistral, dont la forme à priori rebutante (une phrase unique, qui se déploie 24 chapitres durant) initie un rythme d’une grande fluidité. Et c’est, régulièrement, très drôle, dans le genre vache et (très, évidemment) désespéré.

Ça ne dézingue pas beaucoup dans ce billet, c’est clair, plutôt envie de parler de ce que j’aime après mon absence prolongée sur ce site. Il y en a d’autres qui ne s’en privent pas, en d’autres pages, ça pilonne par exemple à cœur joie, et de façon plutôt distrayante, sur le site « vipère littéraire », dont la démarche consiste à commenter perfidement les dessous du petit monde littéraire hexagonal (étant entendu que c’est une tradition, le dézinguage, en littérature, à tel point qu’on dirait parfois que certains s’ingénient à singer les scènes de batailles anciennes et plus illustres). Rigolo, mais pas très glorieux, puisque écrit sous pseudonyme : bonjour le corbeau. Ça aussi, c’est la magie d’Internet.

A vite pour de nouvelles aventures. Bonne année à tous.