Monsieur jean arpente le pavé bruxellois sur un mur, je le vois de ma fenêtre, au bout de ma rue, c'est bien lui, le Jean de Dupuy et Berberian; depuis des mois, je longe la grande façade où il est dessiné, comme nombre de héros de bandes dessinées ici "ils " ont décidé de donner un peu de couleurs à cette ville massacrée, et je ne l'avais même pas reconnu, mû que j'étais par diverses tâches accaparantes (courses, administration, dévalisage de librairies d'occasion…), insensible à la beauté du monde. Laquelle se manifeste aujourd'hui, outre la présence de Monsieur Jean en équilibre sur son mur, par un ciel bleu immaculé, vierge de tout cirro stratus, cummulo nimbus, l'azur.

Monsieur jean arpente le pavé bruxellois sur un mur, je le vois de ma fenêtre, au bout de ma rue, c'est bien lui, le Jean de Dupuy et Berberian; depuis des mois, je longe la grande façade où il est dessiné, comme nombre de héros de bandes dessinées ici "ils " ont décidé de donner un peu de couleurs à cette ville massacrée, et je ne l'avais même pas reconnu, mû que j'étais par diverses tâches accaparantes (courses, administration, dévalisage de librairies d'occasion…), insensible à la beauté du monde. Laquelle se manifeste aujourd'hui, outre la présence de Monsieur Jean en équilibre sur son mur, par un ciel bleu immaculé, vierge de tout cirro stratus, cummulo nimbus, l'azur.

C'est, transition, le titre, "L'Azur", d'un roman d'un vieux de la vieille, André Dhôtel, réédité chez Folio, de 35 ans d'âge, lui aussi, et dont la langue simple mais aux agencements originaux créent de bienheureux effets de distorsion, rendent la réalité fuyante. C'est, au fin fonds de la Champagne, autour d'un village, l'histoire d'une chimère, ou peut être pas, l'apparition répétée sur des décennies d'une femme dont la beauté irréelle hante tous les hommes qui la voient, si tant est qu'ils voient quelque chose. Sur des générations, leur histoire et leurs relations sont intimement liées à cette prétendue apparition, et la campagne alentour laissée en friche, n'est que l'exact reflet de leur existence, des secrets qui les tiennent, de leur silence. Un étranger arrive, qui veut tout défricher, tout tirer au clair, il ne parviendra qu'à se lier à eux de façon irrémédiable, apporter sa contribution au mystère. Ode à l'imprévu, à la fameuse imprudence, très beau livre.

C'est, transition, le titre, "L'Azur", d'un roman d'un vieux de la vieille, André Dhôtel, réédité chez Folio, de 35 ans d'âge, lui aussi, et dont la langue simple mais aux agencements originaux créent de bienheureux effets de distorsion, rendent la réalité fuyante. C'est, au fin fonds de la Champagne, autour d'un village, l'histoire d'une chimère, ou peut être pas, l'apparition répétée sur des décennies d'une femme dont la beauté irréelle hante tous les hommes qui la voient, si tant est qu'ils voient quelque chose. Sur des générations, leur histoire et leurs relations sont intimement liées à cette prétendue apparition, et la campagne alentour laissée en friche, n'est que l'exact reflet de leur existence, des secrets qui les tiennent, de leur silence. Un étranger arrive, qui veut tout défricher, tout tirer au clair, il ne parviendra qu'à se lier à eux de façon irrémédiable, apporter sa contribution au mystère. Ode à l'imprévu, à la fameuse imprudence, très beau livre.

Je vous avais touché deux mots de Robert Walser, il y a peu, vous recommandant son classique "Institut Benjamenta". Du même, je vous conseille maintenant ses épatants microgrammes, textes écrits dans les années 20, d'un jet, sur des brouillons miraculeusement sauvé des eaux et du feu, et en partie regroupés dans "Le Territoire du Crayon" (éd. Zoe). On peut entre autre y lire ceci : "Notre époque hâtive, fébrile, accorde beaucoup trop de considération à ce qui est passé, et nous nous imaginons tous beaucoup trop vivement et trop rapidement que  nous n'avons pas grand chose à offrir (…). Comment l'esprit, la vie sociale, pourraient-ils s'épanouir entre nous si nous opposons à notre talent, à nos forces, à notre goût etc… une telle quantité de méfiance ?" et plus loin, plus spécifiquement sur les détracteurs des productions artistiques contemporaines : "ils perçoivent toujours ce qui est loin d'eux comme bien plus beau, bien plus précieux, que ce qui leur est proche (…). Tous ces gens si extraordinairement lettrés sont entièrement dépourvus d'un rapport heureux au quotidien, ils sont absents, en un sens, ils vivent dans une rêverie continuelle, ils expriment des choses peut être très vraies, très justes, mais qui, loin de leur servir à quoi que ce soit, ni à eux ni aux autres, leur nuisent au contraire, essentiellement à eux et à notre temps (…). Ce sont des gens qui ne croient pas en eux même, qui ne découvrent la valeur d'une chose que dans la mesure où elle se tient le plus possible d'eux même, qui se considèrent comme trop distingués pour faire preuve de tolérance à leur propre endroit, qui se moqueraient d'un Mozart s'il avait le malheur de ne pas avoir rendu l'âme depuis longtemps, qui prennent toujours en considération tous les pays et tous les temps, et qui, par sentimentalité, redoutent toute sentimentalité, qui à force de goût n'en ont presque plus, qui aspirent à être traités sans façon, que leur savoir exaspère, qui ne savent que faire de leur supériorité, au fond dont ils ont honte (…) et qui, avec leurs qualités totalement pulvérisés, ont en vérité réduit le grand monde qu'ils semblent constituer à un monde infiniment mesquin, timoré, inintéressant, prosaïque".

nous n'avons pas grand chose à offrir (…). Comment l'esprit, la vie sociale, pourraient-ils s'épanouir entre nous si nous opposons à notre talent, à nos forces, à notre goût etc… une telle quantité de méfiance ?" et plus loin, plus spécifiquement sur les détracteurs des productions artistiques contemporaines : "ils perçoivent toujours ce qui est loin d'eux comme bien plus beau, bien plus précieux, que ce qui leur est proche (…). Tous ces gens si extraordinairement lettrés sont entièrement dépourvus d'un rapport heureux au quotidien, ils sont absents, en un sens, ils vivent dans une rêverie continuelle, ils expriment des choses peut être très vraies, très justes, mais qui, loin de leur servir à quoi que ce soit, ni à eux ni aux autres, leur nuisent au contraire, essentiellement à eux et à notre temps (…). Ce sont des gens qui ne croient pas en eux même, qui ne découvrent la valeur d'une chose que dans la mesure où elle se tient le plus possible d'eux même, qui se considèrent comme trop distingués pour faire preuve de tolérance à leur propre endroit, qui se moqueraient d'un Mozart s'il avait le malheur de ne pas avoir rendu l'âme depuis longtemps, qui prennent toujours en considération tous les pays et tous les temps, et qui, par sentimentalité, redoutent toute sentimentalité, qui à force de goût n'en ont presque plus, qui aspirent à être traités sans façon, que leur savoir exaspère, qui ne savent que faire de leur supériorité, au fond dont ils ont honte (…) et qui, avec leurs qualités totalement pulvérisés, ont en vérité réduit le grand monde qu'ils semblent constituer à un monde infiniment mesquin, timoré, inintéressant, prosaïque".

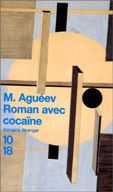

Contemporain de Walser, plus à l'Est, l'énigmatique M. Aguéev, sur lequel on ne sait à peu près rien, fit paraître dans les années 30 son unique "Roman avec cocaïne", récemment réédité, qui relate l'adolescence, les amours déçues, puis l'addiction à la poudre d'un jeune russe dans la Russie tout juste bolchevique ; grand livre cruel dont les premières pages, où le narrateur décrit le dégoût immaîtrisable que lui inspire sa vieille mère pauvre et aimante, sont renversantes, de même que, plus loin, sa théorie glaçante sur l'humanité comme juchée sur une balançoire, chaque poussée vers le Bien, les valeurs les plus nobles entraînent en retour une poussée équivalent vers le Mal, l'abjection au nom de ces même valeurs ; la force d'un idéal se mesurant donc à la "qualité" des horreurs commises en son nom. Il me semble qu'il y a dans ces pages quelque chose de pré-Hubert Selby, dans cette conscience extrême et douloureuse qu'a le personnage du mal qu'il fait, tout en étant incapable à chaque fois de ne pas prendre le parti du pire.

Contemporain de Walser, plus à l'Est, l'énigmatique M. Aguéev, sur lequel on ne sait à peu près rien, fit paraître dans les années 30 son unique "Roman avec cocaïne", récemment réédité, qui relate l'adolescence, les amours déçues, puis l'addiction à la poudre d'un jeune russe dans la Russie tout juste bolchevique ; grand livre cruel dont les premières pages, où le narrateur décrit le dégoût immaîtrisable que lui inspire sa vieille mère pauvre et aimante, sont renversantes, de même que, plus loin, sa théorie glaçante sur l'humanité comme juchée sur une balançoire, chaque poussée vers le Bien, les valeurs les plus nobles entraînent en retour une poussée équivalent vers le Mal, l'abjection au nom de ces même valeurs ; la force d'un idéal se mesurant donc à la "qualité" des horreurs commises en son nom. Il me semble qu'il y a dans ces pages quelque chose de pré-Hubert Selby, dans cette conscience extrême et douloureuse qu'a le personnage du mal qu'il fait, tout en étant incapable à chaque fois de ne pas prendre le parti du pire.

Changeons de rayon, mais toujours le nez dans l'odeur du papier, avec " Ma vie de garçon ", nouveau livre d'illustration de Fabio Viscogliosi (oui, le même que celui du disque " Spazio ", modèle inédit de folk indé italophone), au Seuil. Car avant d'être (un excellent) musicien, Fabio est dessinateur, depuis des lustres. Ce livre ci, très bel objet à la couverture granuleuse, met en scène un étrange personnage, sorte de rejeton d'Eraserhead, qui énumère au fil des illustrations tout ce qui a été motif de souffrance ou de frustration durant son enfance, sur le mode " je me souviens ", textes et dessins surréaliste se renvoyant étrangement la balle, un peu comme chez Glen Baxter, mais sur un terrain plus mélancolique qu'humoristique. Il y a beaucoup d'inquiétude qui suinte de ces dessins très sophistiqués, très vaguement réminiscents de Topor, ce qui en fait un livre très intrigant et pas loin d'être essentiel.

Changeons de rayon, mais toujours le nez dans l'odeur du papier, avec " Ma vie de garçon ", nouveau livre d'illustration de Fabio Viscogliosi (oui, le même que celui du disque " Spazio ", modèle inédit de folk indé italophone), au Seuil. Car avant d'être (un excellent) musicien, Fabio est dessinateur, depuis des lustres. Ce livre ci, très bel objet à la couverture granuleuse, met en scène un étrange personnage, sorte de rejeton d'Eraserhead, qui énumère au fil des illustrations tout ce qui a été motif de souffrance ou de frustration durant son enfance, sur le mode " je me souviens ", textes et dessins surréaliste se renvoyant étrangement la balle, un peu comme chez Glen Baxter, mais sur un terrain plus mélancolique qu'humoristique. Il y a beaucoup d'inquiétude qui suinte de ces dessins très sophistiqués, très vaguement réminiscents de Topor, ce qui en fait un livre très intrigant et pas loin d'être essentiel.

Le dénommé Lacquer m'a envoyé son disque, au prétexte que je l'ai influencé. C'est bien gentil mais je ne vois pas bien en quoi, son disque sonnant éléctro eighties anglaise millésimée, avec des séquences achetées à Steve Strange (Visage), Midge Ure (Ultravox) et Franck Tovey (fad Gadget, paix à son âme). A boire et à manger dedans, quelques titres visant un poil trop le macumba (" Behind "), mais quand même : il y a dedans un savoir faire pop évident, quelques mélodies imparables, et qu'il se fasse copieusement snober par la cliquouille qui mimait l'orgasme il y a peu au moindre pattern groove box, me laisse pantois. Rien que pour " Electronize ", hymne réfrigéré proéléctro, et la superbe bluette " Sweet little sixteen ", il y a pourtant là de quoi trouver pitance.

Le dénommé Lacquer m'a envoyé son disque, au prétexte que je l'ai influencé. C'est bien gentil mais je ne vois pas bien en quoi, son disque sonnant éléctro eighties anglaise millésimée, avec des séquences achetées à Steve Strange (Visage), Midge Ure (Ultravox) et Franck Tovey (fad Gadget, paix à son âme). A boire et à manger dedans, quelques titres visant un poil trop le macumba (" Behind "), mais quand même : il y a dedans un savoir faire pop évident, quelques mélodies imparables, et qu'il se fasse copieusement snober par la cliquouille qui mimait l'orgasme il y a peu au moindre pattern groove box, me laisse pantois. Rien que pour " Electronize ", hymne réfrigéré proéléctro, et la superbe bluette " Sweet little sixteen ", il y a pourtant là de quoi trouver pitance.

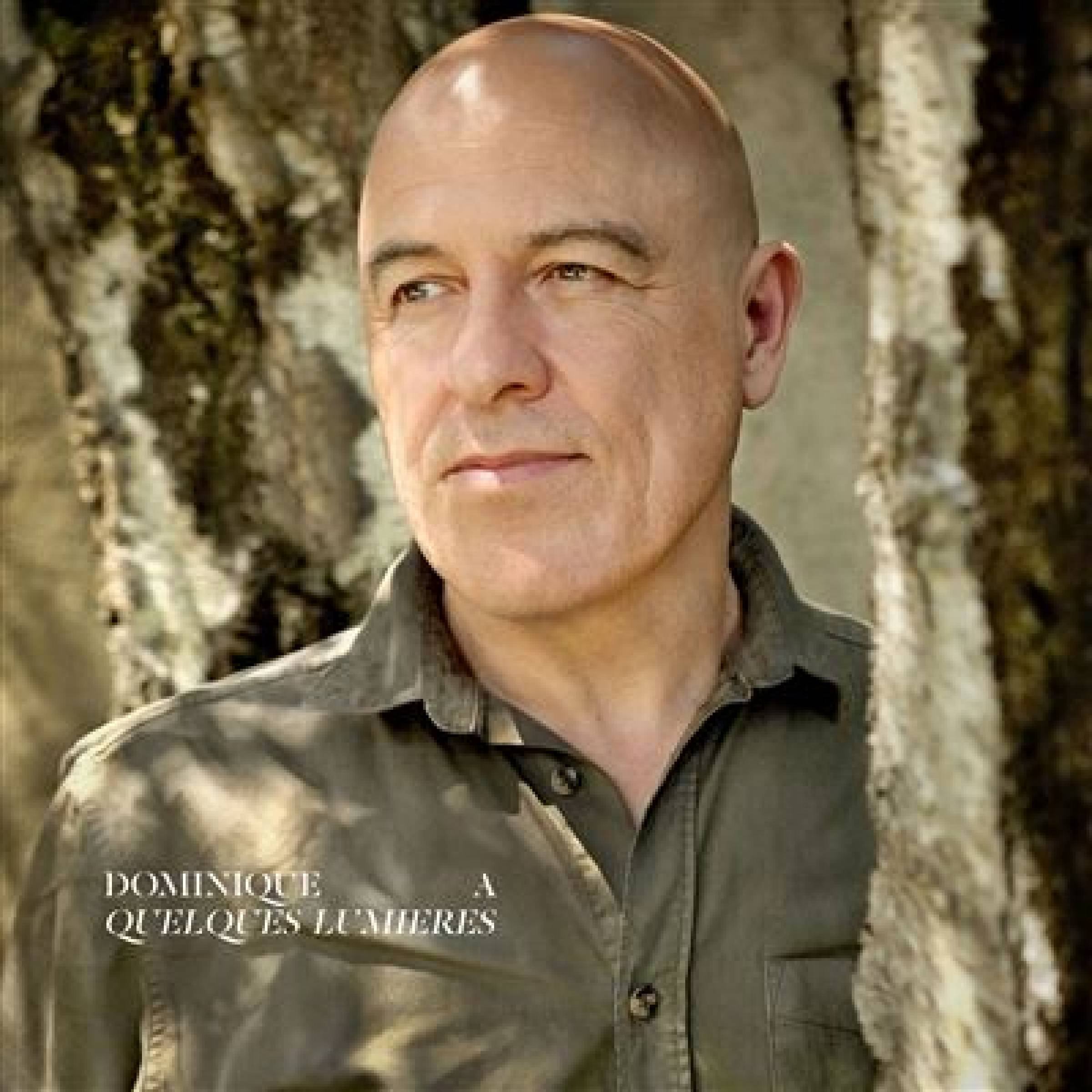

Electronique toujours, mais initié outre-Rhin, " Automne Six " le projet de Philippe Poirier avec Stefan Schneider de To Rococo Rot. Puis-je être partial ? L'objectivité, où peut-elle être ? Qu'est-ce qu'un avis donné sur un acte, une œuvre sinon la mise en avant de ce qui nous lie ou nous sépare humainement, affectivement de celui qui l'a fait, qu'on le connaisse ou pas ? Foin de baratin, j'adore cette musique, cette électronique cuivrée, l'onirisme qu'il y a dans ces mots énigmatiques, ce refus de trancher entre expérimental et chanson, et ne jamais soumettre la musique à la dictature du " dire " mal bien hexagonal, ni à celle du " pas dire grand chose ", mal international. Il y a une évidence, denrée rare.

Electronique toujours, mais initié outre-Rhin, " Automne Six " le projet de Philippe Poirier avec Stefan Schneider de To Rococo Rot. Puis-je être partial ? L'objectivité, où peut-elle être ? Qu'est-ce qu'un avis donné sur un acte, une œuvre sinon la mise en avant de ce qui nous lie ou nous sépare humainement, affectivement de celui qui l'a fait, qu'on le connaisse ou pas ? Foin de baratin, j'adore cette musique, cette électronique cuivrée, l'onirisme qu'il y a dans ces mots énigmatiques, ce refus de trancher entre expérimental et chanson, et ne jamais soumettre la musique à la dictature du " dire " mal bien hexagonal, ni à celle du " pas dire grand chose ", mal international. Il y a une évidence, denrée rare.

Bertrand Bonello, cinéaste, a fait un film dont on discute, " Tiresia ". Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais je vous parle de lui à propos d'une interview donnée aux Inrockuptibles, dans laquelle il évoque une critique acerbe (souvent après critique, on met acerbe, alors je le mets) du chroniqueur vedette (souvent après chroniqueur, on met vedette) cinéma de Libération Louis Skorecki à propos de son précédent film avec J-P Léaud " Le Pornographe ". Skorecki avait déploré que " J-P Léaud soit plus vivant que Bonello ". Etonnamment mais pas tant que ça, on va le voir, le réalisateur appuie le propos de son détracteur acerbe (après détracteur, on ne met pas acerbe, alors je le mets), en déclarant se sentir comme issu d'une " génération grise ". Ayant le même age que lui, 35 bien tapés, je me suis senti concerné. J'ai vu dans l'absence de colère de sa réaction une sorte de fierté inversée, visant à accréditer toute critique négative qui peut vous être f

Bertrand Bonello, cinéaste, a fait un film dont on discute, " Tiresia ". Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais je vous parle de lui à propos d'une interview donnée aux Inrockuptibles, dans laquelle il évoque une critique acerbe (souvent après critique, on met acerbe, alors je le mets) du chroniqueur vedette (souvent après chroniqueur, on met vedette) cinéma de Libération Louis Skorecki à propos de son précédent film avec J-P Léaud " Le Pornographe ". Skorecki avait déploré que " J-P Léaud soit plus vivant que Bonello ". Etonnamment mais pas tant que ça, on va le voir, le réalisateur appuie le propos de son détracteur acerbe (après détracteur, on ne met pas acerbe, alors je le mets), en déclarant se sentir comme issu d'une " génération grise ". Ayant le même age que lui, 35 bien tapés, je me suis senti concerné. J'ai vu dans l'absence de colère de sa réaction une sorte de fierté inversée, visant à accréditer toute critique négative qui peut vous être f aite, comme pour l'annuler, prendre à revers l'adversaire, très symptomatique des gens de mon âge : ne pas réagir à l'injure par l'injure, prendre les choses avec une apparente sagesse, à la limite de la soumission au jugement d'autrui, comme si on l'avait bien mérité, comme si le fait d'arriver aujourd'hui avec une proposition artistique n'allait décidément pas de soi, qu'il fallait bien compenser ce culot par un peu de culpabilité. En somme, ce type d'attitude n'est peu être qu'une réaction à l'attitude de nos aînés, à l'apologie de l'excès, des expériences limites post soixante-huitardes, dont on a trop souvent eu la démonstration qu'elles faisaient le nid, une fois le dépérissement des cellules enclenché, de l'embourgeoisement, pour ceux qu'elles n'ont tout bonnement pas laissé sur le carreau (la dope).

aite, comme pour l'annuler, prendre à revers l'adversaire, très symptomatique des gens de mon âge : ne pas réagir à l'injure par l'injure, prendre les choses avec une apparente sagesse, à la limite de la soumission au jugement d'autrui, comme si on l'avait bien mérité, comme si le fait d'arriver aujourd'hui avec une proposition artistique n'allait décidément pas de soi, qu'il fallait bien compenser ce culot par un peu de culpabilité. En somme, ce type d'attitude n'est peu être qu'une réaction à l'attitude de nos aînés, à l'apologie de l'excès, des expériences limites post soixante-huitardes, dont on a trop souvent eu la démonstration qu'elles faisaient le nid, une fois le dépérissement des cellules enclenché, de l'embourgeoisement, pour ceux qu'elles n'ont tout bonnement pas laissé sur le carreau (la dope).

Génération grise, donc. De plus en plus délavée. Des personnages de fiction en arrivent même à s'appeler Christine Blanc. C'est dans le premier film de Siegrid Alnoy, "Elle est des nôtres", et c'est un choc ; le portrait très évolutif d'une jeune femme paumée dans ses rapports avec autrui, et qu'un crime non prémédité qu'elle commet va d'une certaine façon révéler à elle-même, lui permettre de s'intégrer par la dissimulation avant, sur le tard, de renoncer au mensonge. Tourné dans une ville moyenne au pied des Alpes, c'est un film sur la laideur des rapports humains tels qu'envisagés dans notre société de violence psychologique exercée au travail ou ailleurs (pour qui a eu à la subir, et qui n'a pas eu ?, la "chanson" "Elle est des nôtres" et à cet égard assez emblématique), l'opposé vivant oppresseur; la laideur a contaminé le décor, la ville, filmée avec beaucoup d'à propos, sans souligner, mais d'autant plus sensible au vue de la beauté des alentours. Mise en scène, montage et direction d'acteurs (Sacha Andrés, extrémenent crédible dans le premier rôle; Catherine Mouchet, impressionnante) en font un film vraiment à part, happant dés le premier plan et qui marque durablement neurones et synapses, comme rarement un film français.

Génération grise, donc. De plus en plus délavée. Des personnages de fiction en arrivent même à s'appeler Christine Blanc. C'est dans le premier film de Siegrid Alnoy, "Elle est des nôtres", et c'est un choc ; le portrait très évolutif d'une jeune femme paumée dans ses rapports avec autrui, et qu'un crime non prémédité qu'elle commet va d'une certaine façon révéler à elle-même, lui permettre de s'intégrer par la dissimulation avant, sur le tard, de renoncer au mensonge. Tourné dans une ville moyenne au pied des Alpes, c'est un film sur la laideur des rapports humains tels qu'envisagés dans notre société de violence psychologique exercée au travail ou ailleurs (pour qui a eu à la subir, et qui n'a pas eu ?, la "chanson" "Elle est des nôtres" et à cet égard assez emblématique), l'opposé vivant oppresseur; la laideur a contaminé le décor, la ville, filmée avec beaucoup d'à propos, sans souligner, mais d'autant plus sensible au vue de la beauté des alentours. Mise en scène, montage et direction d'acteurs (Sacha Andrés, extrémenent crédible dans le premier rôle; Catherine Mouchet, impressionnante) en font un film vraiment à part, happant dés le premier plan et qui marque durablement neurones et synapses, comme rarement un film français.

Une autre façon d'évoquer nos rapports ici bas, aujourd'hui, le court, premier éblouissant et drôle roman de François Bégaudean, "Jouer juste". C'est le monologue d'un entraîneur de foot face à son équipe dans les vestiaires, durant les dix minutes infiniment extensibles avant le début des prolongations d'un match, monologue où vision du jeu et évocation d'un amour malheureux s'entrecroisent, en un perpétuel glissement de l'une vers l'autre, l'entraîneur voulant envisager rapport amoureux et jeu sur la pelouse sous le même angle. Il narre ainsi entre deux considérations théoriques ses vaines tentations pour appliquer à sa relation les mêmes préceptes qu'au football, ou tout au moins de faire preuve d'autant de discipline et de rigueur pour accéder à un véritable amour, qui ne saurait se satisfaire de victoires faciles. La morale de l'histoire étant que rien ne compte tant que la beauté du geste, et que cette beauté sans laquelle toute victoire n'est rien, ne peut être obtenue que par une vision collective, à deux comme à onze, du but à atteindre. On voit ainsi, chemin faisant, se profiler une remise en cause de l'individualisme, du culte de la performance, et du résultat immédiat, de la jouissance instantanée au détriment d'une vision à long terme. " Jouer juste ", ce serait ainsi ne pas se compromettre, ne pas sacrifier un idéal à des satisfactions immédiates et sans lendemain. Pas rien… Réintroduire dans l'art ce type de thèmes, qui relève du politique, en les imbriquant étroitement, ce qu'ils sont, à des moments de vie, c'est une façon habile de parler de politique sans la réduire à des théories sur l'exercice du pouvoir, ni jouer la carte de l'engagement démago ni enfin subordonner son propos artistique à des idées politiques. C'est dire que hors la politique, comme domaine spécifique, le politique est partout et qu'il y a possibilité d'en parler artistiquement sans ne parler que de ça. Si des gens comme Alnoy ou Bégaudeau sont d'une génération grise", je suis bien content d'en faire partie, d'être un peu éteint moi aussi. Par contre je serais poitevin en ce moment, je serais pas fier. Pompidou doit se faire sous lui en ce moment dans son caveau, ou alors, il télécommande tout, via un spirite, à Matignon, en ces grands temps de " pourquoi pas ? " Pourquoi pas des uniformes à l'école, pourquoi pas interdire le string aux gamines, pourquoi pas salarier es fonctionnaires au mérite, pourquoi pas rogner sur les jours fériés, pourquoi pas envoyer Juppé à la radio prôner la solidarité, ah mais oui mais non, ce ne sont que des suggestions. Ah non, Juppé, c'est fait, pardon. Oui, en ce moment je serai poitevin, je la ramènerais pas.

Une autre façon d'évoquer nos rapports ici bas, aujourd'hui, le court, premier éblouissant et drôle roman de François Bégaudean, "Jouer juste". C'est le monologue d'un entraîneur de foot face à son équipe dans les vestiaires, durant les dix minutes infiniment extensibles avant le début des prolongations d'un match, monologue où vision du jeu et évocation d'un amour malheureux s'entrecroisent, en un perpétuel glissement de l'une vers l'autre, l'entraîneur voulant envisager rapport amoureux et jeu sur la pelouse sous le même angle. Il narre ainsi entre deux considérations théoriques ses vaines tentations pour appliquer à sa relation les mêmes préceptes qu'au football, ou tout au moins de faire preuve d'autant de discipline et de rigueur pour accéder à un véritable amour, qui ne saurait se satisfaire de victoires faciles. La morale de l'histoire étant que rien ne compte tant que la beauté du geste, et que cette beauté sans laquelle toute victoire n'est rien, ne peut être obtenue que par une vision collective, à deux comme à onze, du but à atteindre. On voit ainsi, chemin faisant, se profiler une remise en cause de l'individualisme, du culte de la performance, et du résultat immédiat, de la jouissance instantanée au détriment d'une vision à long terme. " Jouer juste ", ce serait ainsi ne pas se compromettre, ne pas sacrifier un idéal à des satisfactions immédiates et sans lendemain. Pas rien… Réintroduire dans l'art ce type de thèmes, qui relève du politique, en les imbriquant étroitement, ce qu'ils sont, à des moments de vie, c'est une façon habile de parler de politique sans la réduire à des théories sur l'exercice du pouvoir, ni jouer la carte de l'engagement démago ni enfin subordonner son propos artistique à des idées politiques. C'est dire que hors la politique, comme domaine spécifique, le politique est partout et qu'il y a possibilité d'en parler artistiquement sans ne parler que de ça. Si des gens comme Alnoy ou Bégaudeau sont d'une génération grise", je suis bien content d'en faire partie, d'être un peu éteint moi aussi. Par contre je serais poitevin en ce moment, je serais pas fier. Pompidou doit se faire sous lui en ce moment dans son caveau, ou alors, il télécommande tout, via un spirite, à Matignon, en ces grands temps de " pourquoi pas ? " Pourquoi pas des uniformes à l'école, pourquoi pas interdire le string aux gamines, pourquoi pas salarier es fonctionnaires au mérite, pourquoi pas rogner sur les jours fériés, pourquoi pas envoyer Juppé à la radio prôner la solidarité, ah mais oui mais non, ce ne sont que des suggestions. Ah non, Juppé, c'est fait, pardon. Oui, en ce moment je serai poitevin, je la ramènerais pas.

Il ne sera pas dit que nous en restons là, sur de l'ironie de seconde zone, n'est pas Val qui veut, sans en revenir brièvement à notre cheptel, la pop musique et ses dérivés. Je ne m'éloignerai cependant pas trop du sujet précédent, puisqu'il sera ici encore question d'extinction, d' " un peu moins vivant " (que voulez-vous, une idée, ça se tient, ça ne se lâche pas comme ça, la corde est longue), avec une pépite de chez Young God Records, le label de Michael Gina, ex Swans, actuel Angel of light (toujours hautement conseillés) : " Black babies " de Devendra Banhart. Tout semble en effet assez éteint chez cette femme, la voix est grave, lointaine, le souffle de la bande aidant (lo-fi, le retour, il y a donc encore des gens qui oeuvrent sur 4 pistes, cassettes…), l'impression d'écouter des blues d'antan, avec ces guitares folk dont le son

Il ne sera pas dit que nous en restons là, sur de l'ironie de seconde zone, n'est pas Val qui veut, sans en revenir brièvement à notre cheptel, la pop musique et ses dérivés. Je ne m'éloignerai cependant pas trop du sujet précédent, puisqu'il sera ici encore question d'extinction, d' " un peu moins vivant " (que voulez-vous, une idée, ça se tient, ça ne se lâche pas comme ça, la corde est longue), avec une pépite de chez Young God Records, le label de Michael Gina, ex Swans, actuel Angel of light (toujours hautement conseillés) : " Black babies " de Devendra Banhart. Tout semble en effet assez éteint chez cette femme, la voix est grave, lointaine, le souffle de la bande aidant (lo-fi, le retour, il y a donc encore des gens qui oeuvrent sur 4 pistes, cassettes…), l'impression d'écouter des blues d'antan, avec ces guitares folk dont le son tremble idéalement avec les fluctuations de la bande magnétique ; comme une Chan Marshall distante et appliquée, une Chan Marshall moins penchée sur son mal être, qui aurait eu trois gosses, une Michael Ginette, acoustique gothique, avec huit chansons toutes mémorables. Gare tout de même, c'est un 22mm, vendues au prix fort, précieuses, mais quand même…

tremble idéalement avec les fluctuations de la bande magnétique ; comme une Chan Marshall distante et appliquée, une Chan Marshall moins penchée sur son mal être, qui aurait eu trois gosses, une Michael Ginette, acoustique gothique, avec huit chansons toutes mémorables. Gare tout de même, c'est un 22mm, vendues au prix fort, précieuses, mais quand même…

Pour faire bien les choses, il faudrait encore s'étendre sur le dernier Robert Wyatt, que je préfère de loin au tant acclamé " Shleep ", je ne saurais dire…….

Qu'il y a des chansons magnifiques en circulation depuis peu,

a) une reprise aérienne, en suspension du " Waiting to die around " de Townes Van Zandt par The Bo Good Tanyas, trio féminin country canadien par ailleurs honnête sans plus ;

a) une reprise aérienne, en suspension du " Waiting to die around " de Townes Van Zandt par The Bo Good Tanyas, trio féminin country canadien par ailleurs honnête sans plus ;

b) " Passing on the stairs " sur le dernier Elysian Fields, comme une chanson idéale de Nick Cave, avec deux ou trois notes bleues qui traînent, la succomberie intégrale ;

c) " Long Ago ", un inédit de Paula Frazer sur sa compilation de démos, Paula Frazer, une grande cause perdue, mais pas pour tout le monde, son " Big'O Motel " sur le " Gentle Creatures " de Tarnation figurant sans peine dans mon panthéon perso. Il faudrait s'étendre encore jusqu'à plus soif, mais le devoir m'appelle, je rentre en studio dans deux jours. Je vous ai bien eu avec mon " inactivité " hi hi.

c) " Long Ago ", un inédit de Paula Frazer sur sa compilation de démos, Paula Frazer, une grande cause perdue, mais pas pour tout le monde, son " Big'O Motel " sur le " Gentle Creatures " de Tarnation figurant sans peine dans mon panthéon perso. Il faudrait s'étendre encore jusqu'à plus soif, mais le devoir m'appelle, je rentre en studio dans deux jours. Je vous ai bien eu avec mon " inactivité " hi hi.

Dormez bien. Et n'oubliez pas de vous réveiller.