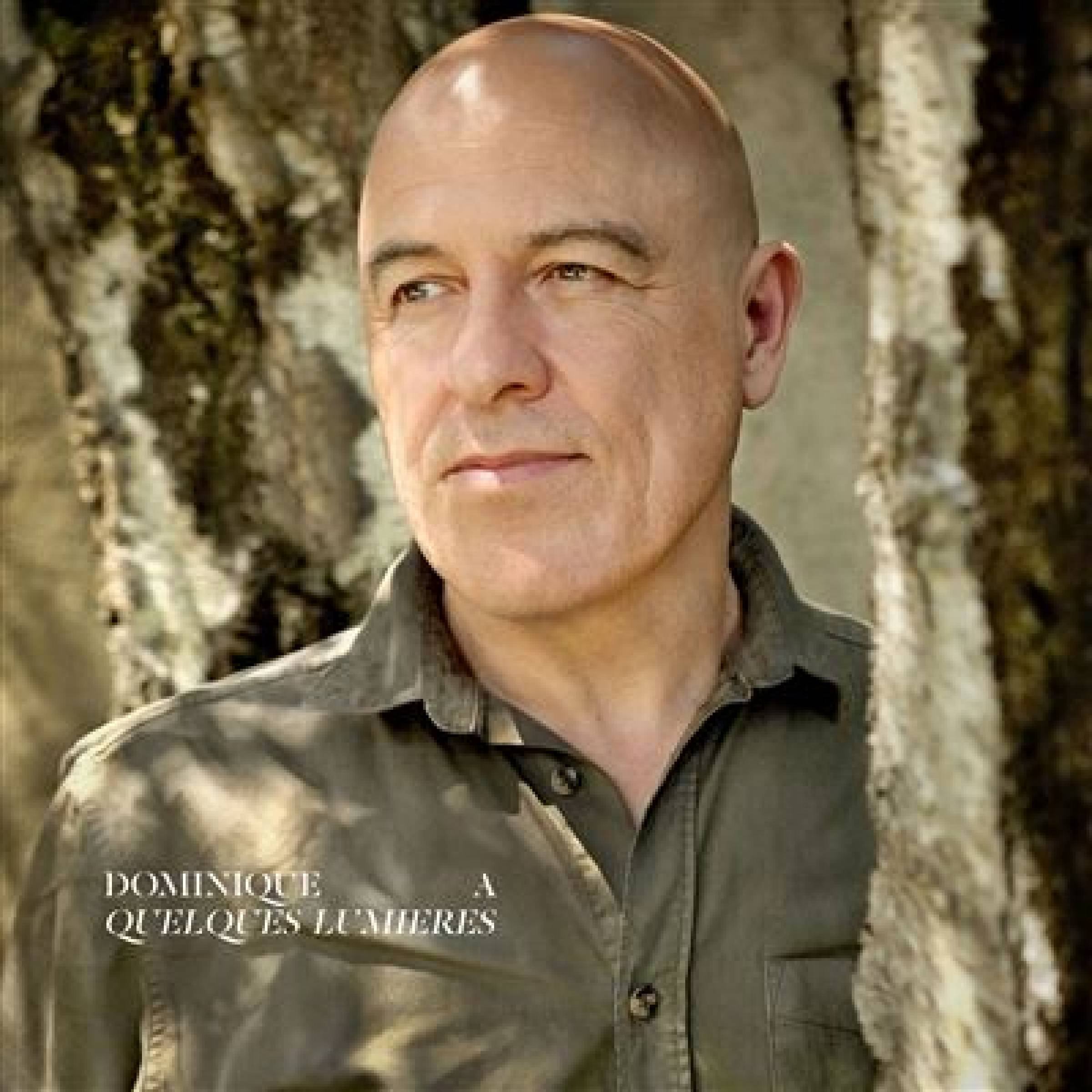

Voilà, ça se précise, in the box bientôt, à portées d'ouies d'ici la fin de l'hiver. Que faire d'ici là ? Honorer quelques demandes, çà et là, de participations et d'écritures pour d'autres, quelques pas sur les planches (A la Comédie de Reims, notamment, le 14 Décembre avec une carte blanche avec Pierre Bastien, Thee Stranded Horse, Philippe Poirier et Jean Guidoni ), rédiger des chroniques, sortir de ce disque qui m'a occupé l'esprit, c'est peu de le dire, pendant un an et des poussières, longues poussières. Alors, évidemment, après, ça fait comme un vide, un baby blues, pourrait-on dire en s'avançant un peu, en méconnaissance de cause.

|

Il va de soi que ces dernières semaines m'ont laissé peu de temps pour la musique des autres, hormis le Bed numéro 3 auquel mon compère Mellano a pris grande part. Ces « New Lines » sont on ne peut plus réjouissantes, elles rompent franchement avec le chromatisme et l'impressionnisme des précédents opus de Bed, et lorgnent sur des terrains foulés jadis par des orfèvres anglais de la pop type It's Immaterial, Blue Nile ou Prefab Sprout ( !, mais qu'on se rassure sans la production pudding de Thomas Dolby), sur fond de rythmiques kraut et post (rock) ; ça en fait des termes et des noms, et pas des plus connus, mais faute d'avoir un discours élaboré sur la musique, il faut bien des noms pour situer rapidement l'histoire. Le disque est pop, pop, pop, énergétique et virevoltant, sans sacrifier l'écriture, exigeante, impeccable, avec un petit côté glacé qui n'est pas pour me déplaire. Il semblerait qu'on sorte enfin de cette tendance lourde des groupes français indés à faire de la musique sur la pointe des notes, de cette volonté de faire parler le silence, qui, merci pour lui, se passe très bien d'être mis en musique pour être éloquent. Il y a des silences en musique qui ne sonnent pas moins faux que des notes fausses entre elles. Que le représentant francophone le plus doué de l'école Mark Hollis/ Talk Talk tourne aujourd'hui le dos à ce type de démarche (qui n'en a pas moins donné de belles et grandes choses) n'est pas anodin. Bel écart de conduite, sur lequel nombre d'entre nous, musiciens cocorico, devrions méditer. |

|

Un livre, maintenant : « Les jouets vivants », de Jean-Yves Cendrey (éditions de l'olivier). Jean-Yves Cendrey est un écrivain qui, il y a quelques années, dévoila au grand jour une affaire de pédophilie dans un bourg normand. Depuis des décennies, un instituteur y abusait de ses très jeunes élèves, en totale impunité, avec l'incrédulité et le consentement tacite de toute la population locale ; jusqu'au jour où Cendrey, fraîchement débarqué dans le bourg, ayant eu vent de rumeurs, enquête, découvre l'horreur, et décide de cueillir l'instituteur à la sortie de l'école pour l'emmener faire des aveux spontanés à la gendarmerie. De cette histoire qui fît grand bruit, Jean-Yves Cendrey, accusé à l'époque d'avoir joué le justicier, relate le déroulement jusqu'au procès. Dans une langue précise et souvent sarcastique, et d'où sourd une colère permanente, il y recense toutes les petites lâchetés d'une communauté permettant à un individu d'exercer sans être inquiété sa violence sur des enfants, couvert par la peur de l'esclandre, qui régit tous les comportements, y compris ceux des plus hautes instances ; ainsi, l'Education Nationale, accusée par Cendrey de couvrir ses brebis galeuses comme l'Eglise couvre les siennes, et même à étouffer en son sein toute velléité de dénonciation d'actes pédophiles avérés. « Les jouets vivants », ce sont bien évidemment les enfants, et le livre, loin de se cantonner à un compte rendu des faits, traite avant tout de cela, de l'impassibilité et du silence face à la sauvagerie, de cette alliance des contraires qui sacrifie l'enfance, aidée en cela par la triste capacité de l'enfant à subir en silence. Cendrey connaît bien l'abus de confiance et de pouvoir dont il retourne ; il fût lui même martyrisé par un père violent, ce qu'il rapporte dans la première partie du livre, la plus forte sans doute ; il y apprend par une belle matinée la mort du père détesté (lequel a déjà fait l'objet d'une féroce « lettre » littéraire, ici reproduite), et se demande s'il va se rendre à l'enterrement, tiraillé entre le goût de la vengeance que cette mort frustre et le vague désir d'une impossible réconciliation post mortem. En mourant, le père lui vole la joie et le soulagement qu'aurait pu ou du lui procurer cette mort, sa colère devient orpheline. Il raconte ça avec beaucoup d'humour, noir et pince sans rire, dans une encre trempée de cruauté, la même qui affleure dans tous les menus épisodes qui rythment la vie à la campagne (où vit alors Cendrey avec sa famille), dans le rapport entre l'homme et l'animal. En alternance avec les émotions que lui procure la mort du père, et le dilemme afférent, il rapporte notamment les difficultés qu'il a à tuer un canard ou un rat, jouets vivants eux aussi, dont l'existence est soumise au bon vouloir des hommes. « Quand on a tranché la tête d'une oie à la hache, on s'abstient de réveiller l'impression d'avoir abattu son fer sur un cou d'enfant », écrit-il pour expliquer ses réticences à exécuter un animal. Ce qui implique un certain respect de la vie, sans lequel sacrifier un enfant, refuser de le soustraire au mal par exemple pour ne pas nuire au bon fonctionnement de la collectivité, peut devenir aussi simple que de sacrifier une bête. |

|

|

|

L'enfant sacrifié, c'est un des thèmes du film des Frères Dardenne, « L'enfant ». Vous allez beaucoup en entendre parler, alors je ne vais pas en remettre une couche, juste dire que j'ai trouvé le film haletant et bouleversant. Quant à ceux qui diront qu'ils ne se renouvellent pas beaucoup, qu'ils font toujours le même film, on répondra que même si c'était vrai, et ça ne l'est pas, ils sont toujours les seuls à le faire, et qu'il est important. |

|

En kiosque, L'Imbécile, revue de littérature, avec incursions dans la bande dessinée et l'illustration, en est à son douzième numéro. C'est une revue qui mérite plus qu'un coup d'œil, avec des papiers assez originaux et une bonne mise en page et en illustrations. A noter notamment quelques brillants billets rédigés par Fabio Viscogliosi, il y a un vrai tempérament d'écrivain derrière, on dirait, une faculté à raconter sans tirer la couverture à soi. Joint à la revue, la réédition en petit format d'un incunable de Topor daté de 1968, « Max Lampin », qui vaut le détour ; page après page, Topor s'y acharne contre un pauvre (c)lampin, en le couvrant de tous les termes les plus orduriers, dégueus et scatos, véritable hymne à la haine contre un personnage imaginaire. Il faut lire ça. |

|

A bientôt, si vous le voulez bien.

Dominique.